メディセレと東京大学と慶應義塾大学の共同研究

メディセレでは、東京大学と慶應義塾大学と共同で下記の研究を実施しました。

研究題目

医薬品適正使用情報に基づく薬剤師教育システムの構築

研究目的

繁用医薬品における必須の医薬品適正使用情報に基づいて処方せんチェック・疑義照会、服薬指導・薬歴管理が臨場感を持って学べる新規教育システムを構築する。

研究内容

- 繁用医薬品の適正使用情報に関する習得度確認コンテンツ作成(導入、まとめ、理解確認、評価コンテンツ)。

- 「1」を用いた e-ラーニングシステムを構築するとともに評価を実施する。

- 薬剤師活動への薬学生の意識、期待、不安、疑問などを調査し、問題点を抽出し、更にその対応策などを検討し、アンケート、インタビュー、

ワークショップ〈スモールグループディスカッション)などを用いて調査すると共にその結果を「1」に反映する。

日本薬学会 第136年会(2016年3月28日(月)パシフィコ横浜)において研究成果の一部を発表いたしました。

研究成果

薬剤師活動への薬学生の意識調査

- これまでに、薬学生を対象とした薬剤師活動への意識、期待、不安、疑問に関する調査や長期実務実習を含む薬学教育がこれらに及ぼす影響などに関する調査報告はみあたらない。

- 薬剤師活動への不安を軽減するとともに、医薬品適正使用を習得する教育用コンテンツ作成を最終目標とし、本研究では、薬学生の実態調査を行い、問題点の抽出を行うことを目的とした。

- 薬剤師国家試験予備校メディセレスクール在校生(既卒生)及び、現役5~6年生模擬試験受験者に無記名自記式アンケートを実施した。

- 調査項目は、薬剤師資格をとりたい理由、就きたい職場、なりたい薬剤師像、薬剤師業務への不安などとした。

また「薬剤師のあるべき姿」を考える上で役立った長期実務実習の項目について5 段階評価を行った。 - 本調査は東大薬学部研究倫理審査委員会の承認を受けて行った。

調査方法:回答者(706名)背景

| 性別 | 男性 | 236名 |

|---|---|---|

| 女性 | 467名 | |

| 不明 | 3名 |

| 出身大学 | 私立 | 645名 |

|---|---|---|

| 国立 | 4名 | |

| 公立 | 2名 | |

| 未記入 | 55名 |

|

学年、卒業年 |

薬学部 6年制 | 5年生 | 2名 |

|---|---|---|---|

| 6年生 | 26名 | ||

| 学年不明 | 2名 | ||

| 大学院生 | 2名 | ||

| 既卒性 | H27年卒 | 358名 | |

| H26年卒 | 137名 | ||

| H25年卒 | 66名 | ||

| H24年卒 | 10名 | ||

| H23年卒 | 7名 | ||

| H22年以前卒 | 18名 | ||

| 不明 | 69名 | ||

| 未記入 | 9名 |

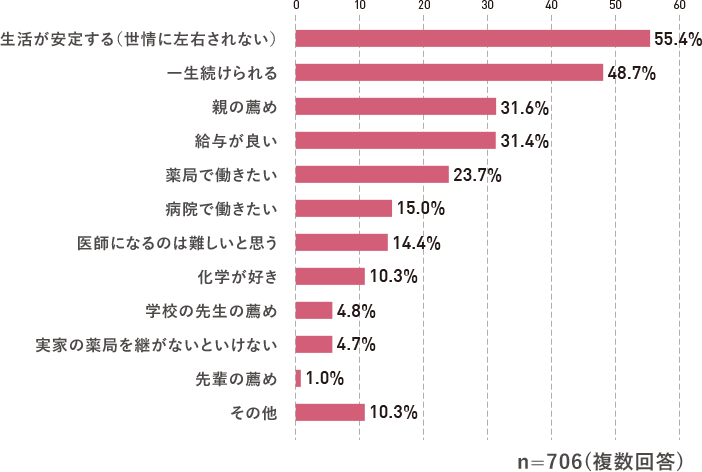

Q1:なぜ薬剤師の資格をとりたいか?

「病院や薬局で働きたい」といった意見より、生活が安定、一生続けられる、給料が良いなど「生活の安定」を求める意見が多いことが示されました。

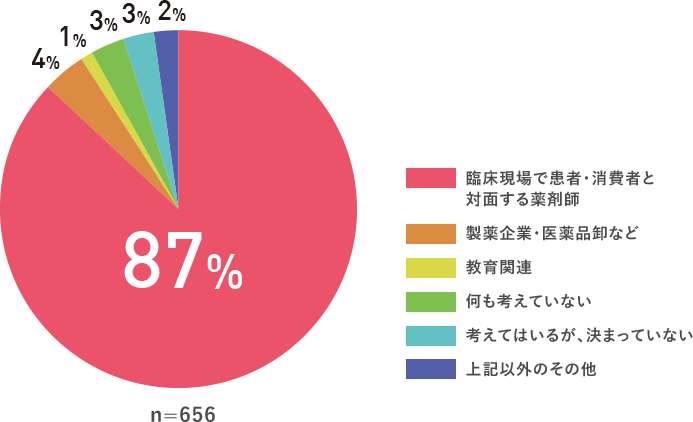

Q2:将来どのような職場で働きたいですか?

87%、約9割の学生が臨床現場で働く薬剤師を希望しており、製薬企業や教育関連を希望する学生は、少ない傾向にあります。

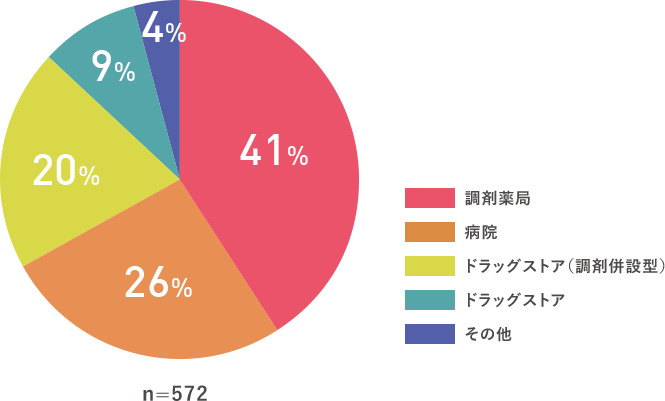

<臨床の現場を選択した回答者>

就業を希望する職場について、臨床現場で働きたいとの回答者の41%が調剤薬局志望し、ついで病院薬剤師が26%でした。

また、ドラッグストアのなかでも調剤併設型を希望する者が多く、医療用医薬品を扱わない単なるドラッグストアで働きたいとの回答者は 9%と非常に少ないことが示されました。

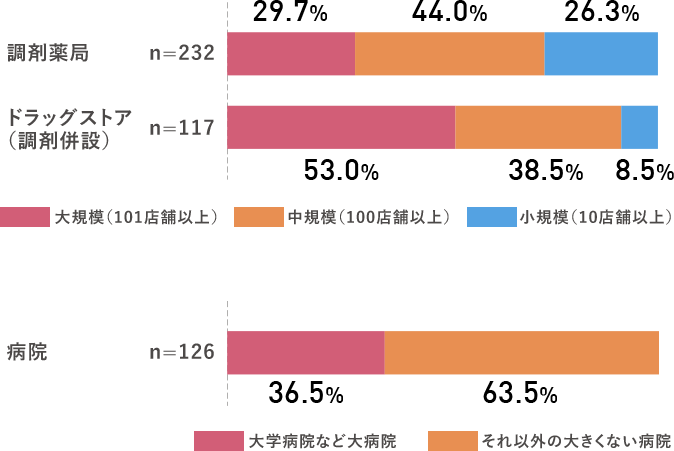

<働きたい職場の規模>

就業先の規模としては、調剤薬局では中規模、ドラッグストアでは大規模、病院では大学病院以外の大きくない病院を希望する学生が多い結果となりました。

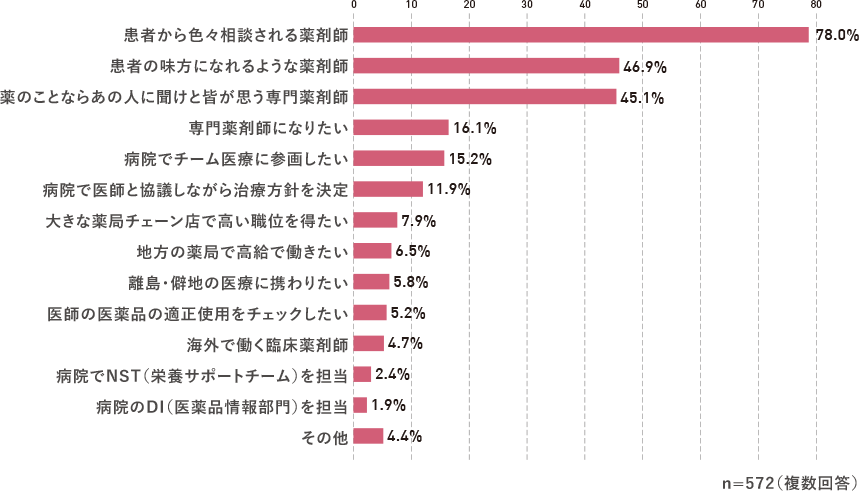

Q3:どんな薬剤師になりたいですか(薬剤師としてどんな仕事がしたいですか)?

「患者から相談される薬剤師」「患者の味方になれる薬剤師」など、患者に寄り添うことを目指す意見や「専門家として評価されたい」と専門性を目指す意見が上位を占めています。

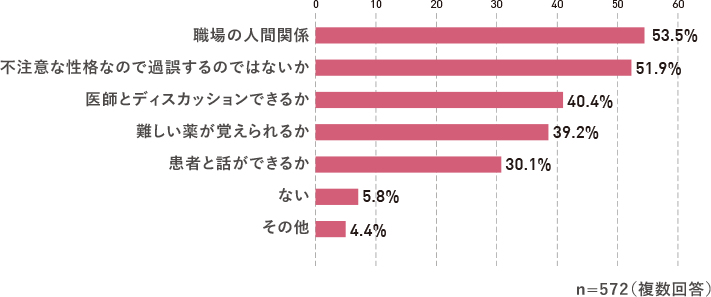

Q4:薬剤師業務に対して何が不安ですか?

人間関係や患者と話ができるかなどコミュニケーション能力に不安をもつ意見が多数でした。

また、「過誤への不安」や、「医師とのディスカッション」すなわち疑義照会の能力、「難しい薬を覚えられるか」すなわち基本的薬学知識などへの不安をあげる学生も多い傾向でした。

これらの結果を踏まえ、学生の不安を解消するようなコンテンツ作りの必要性が示唆されました。

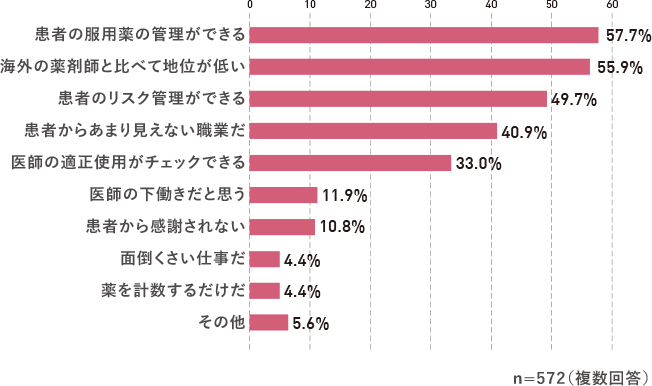

Q5:薬剤師とはどんな仕事だと思っていますか?

「服用薬の管理ができる、リスク管理ができる」など患者の服薬への貢献を約半数が挙げましたが、「医師の適正使用がチェックできる」との処方のチェックへの貢献を挙げたのは3分の1でした。一方で、「海外と比べて地位が低い」や、少ないながら「医師の下働きだ」「薬を計数するだけだ」という声もありました。

<その他の意見>

| 【ヒトに対して】 | ・ ヒトの命に関わるので気が抜けない、立派な仕事 ・ ヒトに貢献することができる仕事 ・ ヒトの命を救う仕事 |

|---|---|

| 【患者に対して】 | ・ 一番患者に近い、近い距離でゆっくり対等にお話できる立場、仕事 ・ やり方次第で患者に一番楽に接してもらえる立場にあると思う。 |

| 【収入】 | ・ 医者ほど忙しくなく、ある程度のお金が入る。 ・ 時給の良い仕事 |

命に関わる仕事であると責任感をもっている意見もみられました。

また患者に近いことをポジティブに考える意見もあります。

一方で、もともと資格を取りたい理由が「生活の安定のため」が多かったこともあり、給料に関する意見もありました。

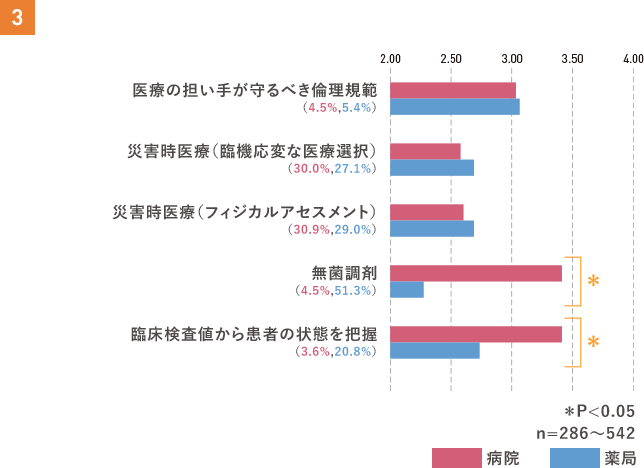

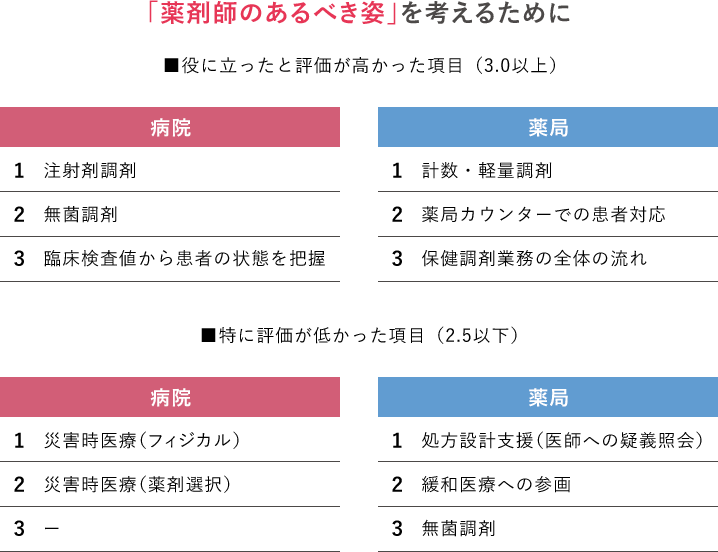

Q6:「薬剤師のあるべき姿」を考えるため、どんな実習項目が役に立ちましたか?

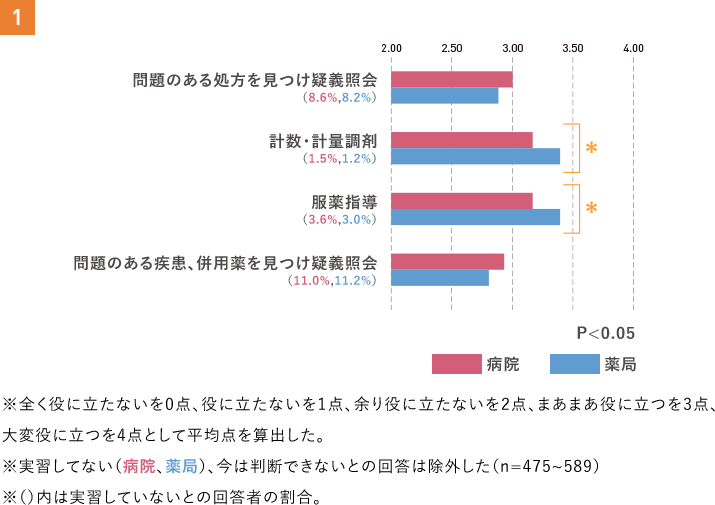

この質問では病院と薬局で0~4までの5段階のアンケートを実施しました。

① 計数・計量調剤や服薬指導に関しては評価が高く、問題のある処方をみつけ疑義照会、問題のある疾患、併用薬をみつけて疑義照会といった項目は評価が低い結果となっています。

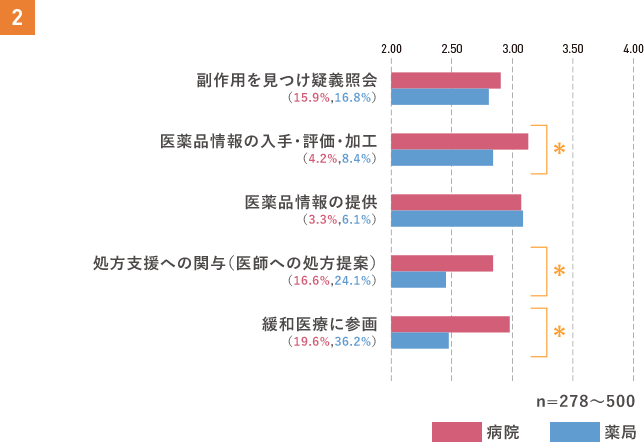

② 「副作用をみつけ疑義照会」、「処方支援への関与(医師への処方提案)」も評価は低く、「緩和医療に参画」などは特に薬局では2.5に到達していません。

③ 病院にほぼ特化した「無菌調剤」は病院実習ではインパクトが強かったことは否めませんが、「臨床検査値から患者の状態を把握」という項目は病院では役立つと評価されていますが、薬局では評価されていません。「副作用を見つけ疑義照会」「処方支援への関与(薬剤師による医師への処方提案)」「緩和医療に参画」「災害時医療(臨機応変な医療選択やフィジカルアセスメント)」については、実際に行えていないのか?学生に伝わっていないのか?の詳細はわかりませんが、30%以上の学生が「実施していない」と回答していました。

結果を総合すると、長期実務実習において調剤、服薬指導に関しては「薬剤師のあるべき姿」を実感できているようですが、問題のある処方をみつけ疑義照会、問題のある疾患、併用薬をみつけて疑義照会といった薬剤師として求められる重要な業務に対しては、「薬剤師のあるべき姿」を実感できている学生が少ない可能性があります。

考察

- 薬剤師資格をとりたい理由としては、生活の安定性を求める意見が多い。

- 理想とする薬剤師像として、「患者に寄り添う薬剤師」をイメージする傾向が強い。

- 実務実習では薬局、病院各々の特性を活かした実務実習が薬学生の意識に影響を及ぼしている可能性が示唆された。

- 今後、インタビューなどを行い、さらに詳細な解析を行い、薬学生の薬剤師業務に対する不安を軽減すると共に医薬品適正使用を学べる教育コンテンツを作成する予定である。